Архитектура русской провинции начала XVIII в. отличалась неравномерностью своего развития. В городах, расположенных на важнейших торговых путях страны, она не отставала от столичной архитектуры, в других, более глухих, местах эволюционировала медленно.

В первой половине XVIII в. продолжает развиваться народное деревянное зодчество. В жилой деревянной архитектуре четко проявилась стойкая преемственность между архитектурными формами крестьянского жилища XVIII в. и предшествующего столетия. Наиболее распространенный вид жилища— простая рубленая деревянная изба, которая топилась по-черному; отапливаемая часть жилья посредством сеней соединялась с холодной «клетью».

В средней полосе страны жилые постройки, как правило, не имели подклета, но на севере деревянные жилые строения ставились на высокий подклет и объединялись одной кровлей с обширными хозяйственными и служебными помещениями. Обычно внизу, на уровне подклета, в хозяйственной пристройке располагался хлев, а наверху — сенник и другие подсобные помещения. Окна отапливаемой избы были маленькие — волоковые, и лишь центральное из трех окон главного фасада иногда делалось «красным».

В подобной композиции проявлялся глубоко продуманный, рациональный подход мастеров-строителей к решению функциональных задач крестьянского жилья: при частой на севере страны ненастной погоде подобная планировка имела несомненные удобства. Вместе с тем рациональность композиции наиболее массового вида строительства— деревянного жилья — не помешала зодчим достигнуть высокого художественного совершенства. Характерна предельная лаконичность приемов и средств художественной выразительности; совершенство целого достигалось гармонией общего объемного построения и отдельных деталей сооружения. Конструктивные приемы возведения деревянных жилых домов остались в основном прежними.

В первой половине XVIII в. предпринимались попытки упорядочить сельское строительство. Целый ряд проектов и предложений петровского времени был направлен на то, чтобы устранить стихийность в застройке деревень, запретить застройку без разрывов между избами, служившую причиной частых и опустошительных пожаров.

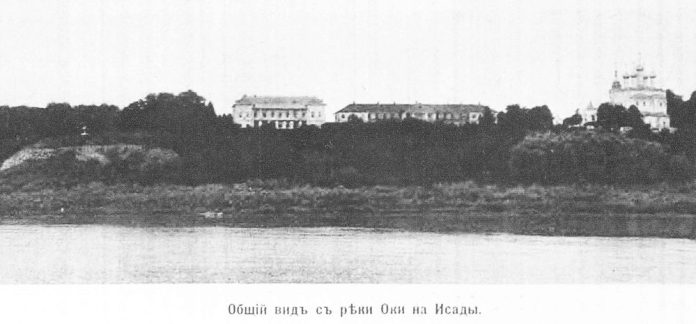

Из сравнительно немногочисленных сохранившихся каменных жилых домов провинции первой половины XVIII в. выделяется дом в с. Исады на Оке. План здания типичен для богатых каменных домов этого периода: между боковыми ризалитами в центральной части дома находятся главные помещения, в первом этаже вестибюль, во втором этаже над ним — главный зал; находящиеся справа и слева от него комнаты образуют анфилады; лестницы на второй этаж размещены в боковых помещениях, примыкающих к вестибюлю.

Боковые объемы этого двухэтажного дома образуют выступы длинных фасадов, между которыми на стороне, обращенной имеет обычную для построек петровского времени рустовку стен. Дом в Исадах — характерное сооружение своего времени, что проявляется в регулярности построения плана и всей композиции дома, основанной на двух взаимно перпендикулярных осях, в обработке фасада, специфической для построек петровского периода, скромном масштабе сооружения.

Строительство городов

Перепланировка провинциальных городов, предпринятая в 60—70-х гг., с еще большим размахом проводилась в конце XVIII — начале XIX вв. в общегосударственном масштабе. Развертывание градостроительных работ было вызвано несоответствием существующей застройки городов новым требованиям, связанным с развитием промышленности и ростом товарности сельского хозяйства, увеличением численности населения и, в частности, с необходимостью обеспечить дворянство, промышленников и купечество жилой территорией в центральных районах города, проведением санитарно-гигиенических и противопожарных мероприятий в мало благоустроенных старых городах и т. п.

Реорганизация государственного административного управления 1775 г., потребовавшая реконструкции старых и создания новых административных центров, стала одной из важнейших причин массового строительства правительственных и общественных зданий, переустройства городских центров и целых городов, планировки новых городов на регулярных началах.

Разработанные в это время планы городов, в основном центральных губерний, имеют много общего. Они сходны прежде всего своей регулярностью, проявляющейся в геометрически правильной сети улиц, переулков и площадей, в четком делении на центральные районы и предместья. Образуются прямоугольные, радиальные, кольцевые и смешанные системы планировки городов. В каждой из них выделяются композиционные оси в виде главных улиц или системы площадей с крупными торговыми и административными зданиями в центральном районе.

Важным моментом при разработке планов была согласованнность всех их элементов, начиная с определения четких геометрических границ города и размещения въездов, отмечаемых небольшими площадями, и кончая детальной планировкой зданий, располагаемых на красных линиях улиц по строго определенным правилам.

Наиболее характерны для градостроительства этого времени такие композиционные приемы, как лучевая композиция, радиально-концентрическая или веерная, прямоугольная. Наиболее распространенная — смешанная композиция представляет собой различные сочетания перечисленных композиций.

Существенную роль в композиции городов играли площади, различные по назначению, — правительственно-административные, соборные, военные, въездные, торговые, небольшие площади в местах пересечения главных улиц, у колодцев и т. д. Как правило, площади имели геометрические формы круга, квадрата, прямоугольника, многоугольника. Для небольших городов наиболее типичны были квадратные или прямоугольные площади.

В формировании ансамблей отдельных площадей и города в целом значительную роль играли монументальные церковные сооружения. Примерами могут служить собор в Могилеве арх. Н. А. Львова, собор в Нахичевани арх. И. Е. Старова, в Екатеринославе арх. А. Д. Захарова, в Калуге арх. И. Д. Ясныгина. В культовом зодчестве провинции медленнее утверждались принципы новой классической архитектуры. Но и здесь в это время появляется ряд построек, находящихся во всех отношениях на уровне столичных зданий. Например, собор Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом, созданный в основном А. Мироновым, крепостным архитектором графа Шереметева или центрический, квадратный в плане собор Борисоглебского монастыря в Торжке, построенный арх. Н. А. Львовым.

Компактный объем квадратной в плане Борисоглебской церкви увенчан пологим куполом на высоком восьмигранном барабане и небольшими куполками на цилиндрических барабанах по углам здания. Шестиколонные дорические портики и двухколонные лоджии, перекрытые фронтонами, примыкающие к храму со всех его четырех фасадов, эффектно сочетаются с гладью стен его основного объема, придавая зданию классическую строгость и выразительность. Лучшая из церквей в виде ротонды, построенных Львовым, — церковь-мавзолей в его усадьбе Никольское.

Разработанному в 1778 г. плану Ярославля, соединившему в себе радиальную и прямоугольную системы планировки, свойственна органическая связь нового строительства с существовавшей ранее застройкой города, благодаря чему различные по времени сооружения образовывали целостные ансамбли. Группа из трех переходящих одна в другую площадей — Ильинской, Плац-парадной и Соборной, объединенных теперь как бы в одну большую площадь, составила новый центр Ярославля. По обеим сторонам Ильинской площади были возведены два однотипных трехэтажных дома: здание присутственных мест и дом генерал-губернатора. Между ними разместился гостиный двор, ограниченный лучевыми улицами, ориентированными на Ильинскую площадь.

На Соборной площади в непосредственном соседстве с древним собором, в начале XIX в. выстроили здание Демидовского лицея с 12-колонным портиком коринфского ордера. Ансамбль средней, Плац- парадной, площади — это сочетание строгих и простых зданий конца XVIII — начала XIX в. с живописной группой сооружений Афанасьевского монастыря XVII в.

Улицы Ярославля, как правило, ориентированы на важнейшие архитектурные памятники. Например, Ильинская церковь, размещенная в центре площади, замыкала перспективу четырех основных улиц, на противоположных концах которых также находились видные сооружения. Многообразие художественных форм разных эпох создавало своеобразный облик этого большого приволжского города.